オーストラリアソング3選

2025-08-19

はじめに

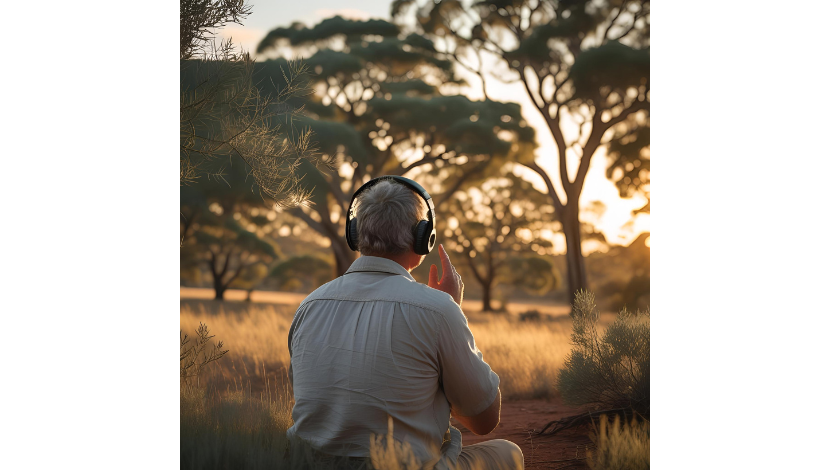

オーストラリアソングと聞いて、皆さんは何か思い浮かべますか?

具体的な曲はなかなか思い浮かばないですよね…

僕も移住前は一曲も思い浮かばなかったでしょうし、関心もありませんでした。しかしオーストラリアに長く住むようになると、「これぞオーストラリアソング」という曲にいくつか出会いました。

今回は、私が好きな「オーストラリアを感じさせてくれる3曲」を紹介したいと思います。

それぞれの曲は、ジャンルも時代も異なりますが、共通しているのは「オーストラリアという国の本質」を伝えてくれること。大自然、自由な精神、そして多様性。この3つのキーワードを軸に、それぞれの曲の魅力を語っていきたいと思います。

1 曲目:「Sunset QLD (feat. Kecori & KAIKI)」 山下 渉

最初に紹介するのは少し意外に思われるかもしれません。日本のシンガーソングライター・山下渉さんが歌う「Sunset QLD」という曲です。

「あれ、日本語の曲なの?!?」と思いますよね。この楽曲は山下さんが、ウクレレシンガーのかいきさん、インスタグラムで人気のけこりさんと共に、クイーンズランド州をキャンピングカーで巡りながら作られた作品です。クイーンズランド州政府観光局とのコラボレーションによって誕生しました。

彼らは旅の中で大自然にインスパイアされ、その瞬間瞬間の感覚を曲に落とし込んでいったそうです。結果として生まれた「Sunset QLD」は、爽やかでどこか懐かしい響きがあります。

さらに、この曲の魅力を語る上で欠かせないのがミュージックビデオ。

映像には、真っ青な海に広がるグレートバリアリーフや熱帯雨林、ケアンズやゴールドコーストの街並みなど、旅をしながら撮影された臨場感あふれるシーンが収められています。ドローンで映し出される赤茶けた大地を走るキャンピングカーの姿は、「自分もこんな旅をしてみたい!」と思わせるもの。まさに楽曲と映像が一体となったオーストラリアのプロモーションのようで、音楽以上に旅心を刺激してくれます。そんな素敵なミュージックビデオが Youtube で公開されているので是非ご覧ください!

Sunset QLD (feat.Kecori & KAIKI) - 山下歩

2 曲目:「Waltzing Matilda」 Slim Dusty

2曲目は、オーストラリア人なら誰もが知る定番曲「Waltzing Matilda(ワルチング・マチルダ)」。

https://open.spotify.com/track/3ES9dBjha6huNi9vHAsQAo?si=777a3cfde6bd4053

この曲を初めて聴いたとき、多くの人が「西部劇のような雰囲気」を感じるのではないかと思います。のどかで素朴なメロディには、大地を放浪する男の姿がありありと浮かんできませんか?

実はこの曲、1977 年に実施された「オーストラリア国歌を決める国民投票」で第2位に選ばれたほど、国民に愛されている楽曲。惜しくも国家にはならなかったものの、その後も“第二の国歌”のような存在として歌い継がれています。

「Waltzing」はダンスのワルツだけでなく、「旅をしながら歩く」というニュアンスを含みます。そして「Matilda」とは一般には女性の名前ですが、ここではバックパックや背負う荷物を意味する俗語。つまり曲名を直訳すると「荷物を背負い放浪する」という意味です。 元になった実話や歌詞の舞台は 19 世紀のアウトバック(内陸部)で、放浪者の生活やアイデンティティを歌っています。

歌詞には「盗みに間違われ、警察に追われた男が沼に飛び込み命を絶つ」というエピソードが登場します。なんだか荒々しい話で、「なんでこんな歌詞の歌が国歌の候補になるの??」と驚いてしまいます。そこには「権威への反抗」「困難に立ち向かう労働者階級のたくましさ」といった、開拓時代から連綿と受け継がれているオーストラリア人の精神が投影されていると言われています。この説明も面白くて「権威への反抗を歌った曲が国家の候補になると?」とまた思ってしまいますよね。

移民国家であるオーストラリアにおいて、自由気ままな放浪の姿は“原風景”とも言えるもの。 親しみやすいメロディで街中やマーケット、ラジオなどで耳にする機会があります。それは単なる懐メロではなく「オーストラリア人であることを誇らせる歌」として今でも生き続けているようです。

歌詞は「??」と思うところがある反面、この牧歌的なメロディが僕は大好きです。娘たちも気に入っていて、時々口ずさんでいます。

3 曲目:「I Am Australian」 The Seekers

最後に紹介したいのが「I Am Australian」。1987 年、The Seekers というバンドによって発表されたこの曲は、決して大ヒットソングというわけではなかったとのこと。しかし数十年を超え、じわじわと愛され続け、今では「国そのものを象徴する歌」として広く知られています。

https://open.spotify.com/track/6EPyl8kU0dPIgoLCIuh25F?si=09ea4c3dad07485b

特に 2020 年前後のコロナ禍、オーストラリア公共放送 ABC の CM でこの曲は繰り返し流れました。Stay Home の中、それでも連帯感を感じさせる CM で人々を励ますような存在となりました(#1)。2022 年は ABC の開局 90 年を記念し 5 つのバージョンの“I Am Australian”を採用したプロモーションビデオが作成されました(#2)。5 つとも全部魅力的、全部大好きです。

(#1) National sing-along by kids in isolation | I am Australian | ABC Australia - YouTube

(#2) 'I Am Australian' with Pitjantjatjara lyrics | ABC 90

何といってもサビのフレーズが心に強く刺さります。

We are one, but we are many

And from all the lands on earth we come

We share a dream, and sing with one voice

I am, you are, we are Australian

私たちは一つでありながら、多様である。

地球上のあらゆる場所からこの国へやって来た。

夢を共有し、一つの声で歌う。

私は、あなたは、そして私たちはオーストラリア人。

この歌にはオーストラリアの歴史そのものが詰まっています。歌詞を始めから追っていくと、先住民であるアボリジニが大地に育ち、流刑地としてイギリスから送り込まれた人々が到着し、炭鉱夫や開拓者、移民が一人、また一人と加わって築かれた国であることを歌っています。それぞれ異なるルーツを持ちながらも、夢を共有して共に生きていこう――その強い決意が込められているのです。

特筆すべきは、歌詞の前半で上記のような様々なルーツの Australian が出てきた後、歌詞の後半では次のような歌詞があります。

I'm the hot wind from the desert

I'm the black soil of the plains

I'm the mountains and the valleys

I'm the drought and flooding rains

I am the rock, I am the sky

The rivers when they run

私は砂漠から吹き抜ける熱い風

私は平原の黒い土

私は山であり、谷であり

私は干ばつであり、氾濫する雨

私は岩であり、私は空

私は川が流れるときの流れそのもの

人だけではなく自然そのものが「わたし」であると言い切る大胆さに、この土地と人々の一体感を感じずにはいられません。

そして「We are one but we are many」という一見矛盾しているフレーズは、この国の本質を突いています。一つの国としてのまとまりを持ちながら、そこには数え切れないほどの文化や歴史が存在している。僕は、この歌詞はオーストラリアを越えて、私たちすべての人間社会にも通じる普遍性を持っているように思います。

もし僕がなんらかの事情でオーストラリアを離れる時が来たら、離陸する飛行機の窓から景色を眺めながら、心の中でオーストラリアの思い出を回想するでしょう。その回想ムービーのエンディングロールで流れる BGM は、間違いなくこの曲です。

おわりに

もし次にオーストラリアを旅する機会があるなら、ぜひ今回紹介した曲たちをプレイリストに加えてください。

現地の風景の中で聴けば、その歌詞やメロディがこれまで以上に胸に響いてくるはずです。